コンビニは私たちの生活に欠かせない存在ですが、最近では24時間営業を行わない店舗も増えています。

この記事では、非24時間営業のコンビニの特徴や営業時間、主要なチェーンの営業スタイル、そして利用する際のポイントについてわかりやすく解説します。

コンビニの営業時間の変遷

コンビニエンスストアは、日本の生活に欠かせない存在となっています。

その利便性から、24時間営業が一般的になりましたが、最近では非24時間営業のコンビニも増えてきています。

このセクションでは、コンビニの営業時間の変遷について詳しく見ていきます。

24時間営業の普及

1980年代から1990年代にかけて、日本のコンビニは急速に普及しました。

この時期、セブン-イレブンやローソン、ファミリーマートなどの大手チェーンが24時間営業を導入し、消費者のニーズに応える形で店舗数を増やしていきました。

24時間営業の利点は、いつでも買い物ができるという利便性に加え、深夜や早朝に働く人々にとっても重要な存在となったことです。

このような24時間営業の普及は、特に都市部で顕著であり、忙しいライフスタイルを送る人々にとって、コンビニは生活の一部として定着しました。

さらに、24時間営業の店舗は、飲食物や日用品だけでなく、公共料金の支払い、ATMサービス、宅配便の受け取りなど、多様なサービスを提供するようになりました。

非24時間営業のコンビニの登場

しかし、近年では非24時間営業のコンビニも増加しています。

これは、経営コストの削減や人手不足、地域の特性に応じたサービスの提供を目的としています。

特に地方や郊外では、24時間営業が必ずしも必要ではないと考えられることが多く、営業時間を短縮することで、地域に密着したサービスを提供することが可能になります。

非24時間営業のコンビニは、通常、朝の7時から夜の11時まで営業するケースが多いですが、店舗によっては異なる営業時間を設定していることもあります。

これにより、地域のニーズに応じた柔軟な営業スタイルが実現され、消費者にとっても新たな選択肢が生まれています。

このように、コンビニの営業時間は時代とともに変化しており、24時間営業の利便性と非24時間営業の地域密着型サービスの両方が共存する形で進化しています。

今後も、消費者のニーズや社会の変化に応じて、コンビニの営業時間はさらなる変化を遂げることでしょう。

非24時間営業のコンビニの特徴

近年、24時間営業を行わないコンビニが増えてきています。

これらの店舗は、地域のニーズや経営方針に応じた営業時間を設定しており、消費者にとっても新たな選択肢となっています。

ここでは、非24時間営業のコンビニの特徴について詳しく解説します。

営業時間の設定

非24時間営業のコンビニは、一般的に朝の7時から夜の11時までの営業時間を設定していることが多いです。

しかし、店舗によっては、開店時間や閉店時間が異なる場合があります。

例えば、朝早くから営業を開始する店舗や、逆に夜遅くまで営業する店舗も存在します。

これにより、地域のライフスタイルや顧客のニーズに応じた柔軟な営業が可能となっています。

地域による営業時間の違い

非24時間営業のコンビニの営業時間は、地域によって大きく異なることがあります。

都市部では、仕事帰りの需要を考慮して、夜遅くまで営業する店舗が多い一方、地方では早めに閉店する店舗が一般的です。

また、観光地や繁華街では、観光客の利用を見込んで、通常よりも長い営業時間を設定することもあります。

このように、地域の特性に応じた営業時間の設定が、非24時間営業のコンビニの特徴の一つです。

特定の曜日や祝日の営業時間

非24時間営業のコンビニでは、特定の曜日や祝日に営業時間が変更されることがあります。

例えば、週末や祝日は、通常よりも営業時間を延長する店舗が多く見られます。

逆に、年末年始や特定のイベント時には、営業時間を短縮する場合もあります。

これにより、消費者は特別な日やイベントに合わせたサービスを受けることができ、店舗側も効率的な運営が可能となります。

このように、非24時間営業のコンビニは、営業時間の設定や地域特性、特定の曜日や祝日の対応において、柔軟性を持った運営が行われています。

消費者にとっては、利便性を考慮した選択肢が増えることとなり、地域に根ざしたサービスの提供が期待されます。

主要なコンビニチェーンの営業時間

コンビニエンスストアは、日本の生活に欠かせない存在となっていますが、最近では24時間営業を行わない店舗も増えてきました。

ここでは、主要なコンビニチェーンの営業時間について詳しく見ていきましょう。

セブン-イレブン

セブン-イレブンは、全国に多くの店舗を展開しているコンビニチェーンです。

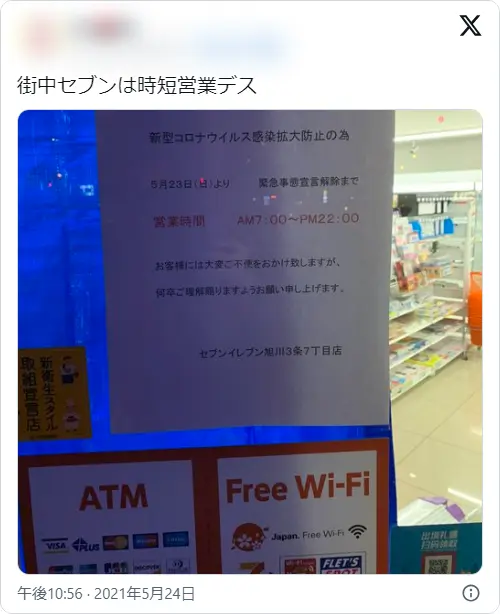

一般的に、セブン-イレブンの店舗は24時間営業が基本ですが、一部の店舗では営業時間が異なる場合があります。

特に、地方や観光地にある店舗では、深夜から早朝にかけての営業時間を短縮していることがあります。

営業時間は店舗によって異なるため、訪れる前に確認することが重要です。

ファミリーマート

ファミリーマートも多くの店舗を持つコンビニチェーンですが、こちらも24時間営業が基本です。

しかし、最近では非24時間営業の店舗も増加しています。

特に、住宅街やオフィス街に位置する店舗では、地域のニーズに応じた営業時間が設定されています。

こちらも、店舗ごとに営業時間が異なるため、事前に確認することが推奨されます。

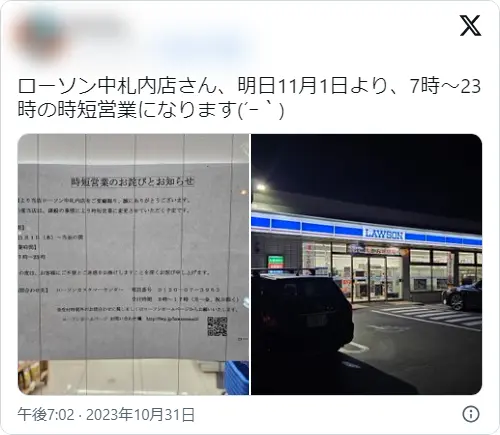

ローソン

ローソンは、セブン-イレブンやファミリーマートと同様に、全国に広がるコンビニチェーンです。

ローソンの店舗も基本的には24時間営業ですが、非24時間営業の店舗も存在します。

特に、観光地や地方の店舗では、営業時間が短縮されることが多いです。

ローソンの営業時間も店舗によって異なるため、訪問前に確認することが大切です。

その他のコンビニチェーン

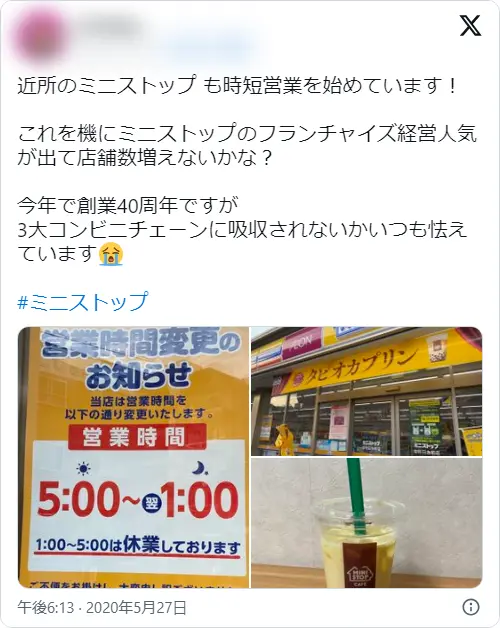

その他のコンビニチェーンとしては、ミニストップやサークルKサンクスなどがあります。

ミニストップは、通常、午前7時から午後11時までの営業時間を設定している店舗が多いですが、一部の店舗では24時間営業を行っています。

サークルKサンクスも同様に、地域によって営業時間が異なるため、事前に確認が必要です。

このように、主要なコンビニチェーンの営業時間は店舗によって異なるため、利用する際には事前に確認することが重要です。

特に、非24時間営業の店舗では、営業時間が限られているため、計画的に利用することが求められます。

非24時間営業のコンビニのメリット・デメリット

非24時間営業のコンビニは、近年の消費者のニーズや経済状況に応じて増加しています。

これにはいくつかのメリットとデメリットが存在します。

メリット

コスト削減

非24時間営業のコンビニは、営業時間を短縮することで人件費や光熱費を削減できます。

これにより、経営の効率化が図られ、店舗運営が安定する可能性があります。

コスト削減は、最終的には商品価格に反映されることもあり、消費者にとってもメリットとなる場合があります。

地域密着型サービス

非24時間営業のコンビニは、地域のニーズに応じたサービスを提供しやすくなります。

例えば、特定の時間帯に地域住民が多く訪れる場合、その時間に合わせた商品やサービスを展開することが可能です。

また、地域のイベントや季節に応じた特別な商品を取り扱うことで、地域とのつながりを深めることができます。

デメリット

利便性の低下

非24時間営業のコンビニは、営業時間が限られているため、消費者にとっての利便性が低下することがあります。

特に、夜間や早朝に必要な商品を購入したい場合、選択肢が限られてしまうため、他の店舗を探さなければならないことが多くなります。

このような状況は、特に忙しい生活を送る人々にとって不便に感じられるでしょう。

顧客の選択肢の制限

非24時間営業のコンビニが増えることで、消費者の選択肢が制限される可能性があります。

24時間営業の店舗が少なくなると、特定の時間帯に買い物をすることが難しくなり、消費者は他の店舗やオンラインショッピングに流れることも考えられます。

このような流れは、非24時間営業のコンビニにとって、顧客の獲得や維持に影響を及ぼす要因となるでしょう。

非24時間営業のコンビニには、コスト削減や地域密着型サービスといったメリットがある一方で、利便性の低下や顧客の選択肢の制限といったデメリットも存在します。

消費者は、自身のライフスタイルやニーズに応じて、どのようなコンビニを利用するかを考える必要があります。

これらのポイントを押さえておくことで、非24時間営業のコンビニをより便利に利用することができるでしょう。